KNOWLEDGE

【連載】フィランソロピー×アドボカシー #4 アドボカシーの効果を測るには?

これまでの振り返り

本連載では、これまでフィランソロピスト(篤志家)がアドボカシーに取り組む意義とその手法を、主に日米の事例を用いて解説してきた。

#1 アドボカシーとは何か?

#2 なぜフィランソロピストがアドボカシーに取り組むべきなのか?

#3 フィランソロピストがアドボカシーに取り組む方法とは?

フィランソロピストがアドボカシーに取り組む際によく挙げられる懸念の一つは、政治的にスタンスを取ることのレピュテーションリスクであり、本連載では主に#2でその懸念に応えてきた。しかし、その他にもう一つ、アドボカシーが敬遠される理由がある。それは、アドボカシーは評価するのが難しいというものである。この懸念は正しく、アドボカシーの評価と言うのは実際に極めて難しい。事実、この分野のどの専門家も、「アドボカシーの評価には確立された手法がある」とは考えていないし主張してもいない。

だが、フィランソロピストとしてアドボカシーを支援する以上、その評価は必要不可欠なものである。評価ができなければ、どこにより多くの資金をつけるべきか、そしていつアドボカシーから撤退すべきかを判断できないことになるからだ。

そこで今回は、アドボカシー評価の領域で行われている議論の現況を紹介したい。今回の記事を通して、アドボカシーの評価という領域は科学(サイエンス)というよりも、多分に芸術(アート)の側面が強いこと、そしてだからこそフィランソロピストとして取り組み甲斐があるということをご理解いただければと思う。なお、今回はあくまで資金提供者(フィランソロピスト)視点でのアドボカシー評価がテーマとなることにご留意いただきたい。

本記事のポイント

- アドボカシーの評価においては、直接支援の評価とは異なり、長期目線での評価とその評価に基づく柔軟な戦略変更が必要不可欠である

- アドボカシーの評価手法は大きく分けて二つある。一つは、アドボカシーを行う「組織」に着目して評価する手法であり、もう一つは、過去のアドボカシーの「成功条件」をゴールに設定し、進捗を評価する手法である

- アドボカシーにおいては確立した評価手法は存在せず、試行錯誤を繰り返すほかない。しかし、その試行錯誤に存分に取り組めるのが、フィランソロピー×アドボカシーの魅力である

アドボカシーの評価に必要な心構え

具体的な評価手法に入る前に、アドボカシーの評価において必要な二つの心構えを紹介したい。アドボカシーは他の直接支援とはアプローチが大きく異なるため、直接支援を評価するのと同じ心構えではなかなか上手くいかないものである。

心構え1. アドボカシー評価は長い目で行うべき

アドボカシーの評価に関するあらゆる専門家とあらゆる文献がこの長期的視点の重要性を強調している。本連載#1「アドボカシーとは何か?」では、社会課題の解決には大まかに直接支援とアドボカシーの二つの手法があることを紹介したが、直接支援とアドボカシーでは効果が現れるまでの時間が大きく異なる。直接支援の場合、早ければその場で成果が見える。もちろん長期的な成果を見るには時間を要するが、少なくとも直接的変化は大方すぐに見ることができる。

しかし、アドボカシーの場合はそうはいかない。活動を始めてから一年以内に成果が見えるケースはまれであり、目標の達成に数年、時には十数年の時間を要する。「十数年も成果が出ないのであればアプローチが間違っているのでは?」という指摘もあるだろうが、アドボカシーの場合はそうとも限らない。なぜなら、自分たちの活動だけでなく、外部要因が結果に大きく影響するからである。正しいことを行っていても成果が見られるとは限らないのが、アドボカシーの特徴である。

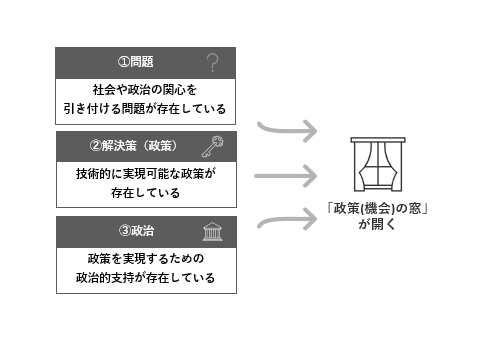

政治学で有名な理論の一つに、1980年代にキングダンが発表した「政策の窓」モデルがある。これは、政策の変化が起こるためには、➀問題、②解決策、③政治という3つの流れが結びつき、「政策の窓」が開くことが必要だとする理論である。(「複数の流れフレームワーク(MSF: Multiple Streams Framework)」とも呼ばれる。)

例えば、近年議論になっている選択的夫婦別姓制度を例に考えると、「➀問題の流れ」はここ最近急速に発達しつつある。「②解決策の流れ」についても、複数の改善案(法案)が既に存在する。しかし、「③政治の流れ」ではまだ流れが完成したとは言いづらく、その意味で、政策の窓は完全には開いていないと言える。

このような状況において、当然、アドボカシーではこれら全てにアプローチすることを目指していく。たとえば、「③政治の流れ」を作るきっかけとして、国際社会から注目を浴びるオリンピックなどのイベントやG7などといった国際会議、あるいは法改正の年度などのタイミングを活用することもある。しかし、そのように努力したとしてもすぐに自分たちだけで3つの流れ全てを生み出し、窓を”こじ開ける”ことが容易でないのは、選択的夫婦別姓の事例でも明らかである。だからこそ、アドボカシーの目標達成には長い時間がかかり、達成できないことも往々にして生じるということを心に留めておく必要がある。

心構え2. 評価に応じて、アドボカシーの戦略は柔軟に変わるべき

先ほどの3つの流れは、時とともに常に変化する。首長の交代や選挙はそのわかりやすい例だが、社会問題が一つの事件を通じて突如クローズアップされることも多い(例:安倍元首相暗殺事件後の宗教二世問題など)。

世の中の流れに大きく左右されるからこそ、アドボカシーの戦略は常に柔軟でなくてはならない。アメリカの大手ロックフェラー財団は、世界中で国民皆保険を推進した取り組みを振り返る中で、「アドボカシーのゴールは、戦略が柔軟で環境の変化に対応できているときほど達成されやすい。私たちは、アドボカシー戦略を修正できる柔軟性を確保し、助成金の数や規模を状況に応じて調整する余地も残した」と述べている。

かつて、アメリカでは官公庁にできるだけ多くの電話をかけて主張を伝えることが有効なアドボカシー戦略だった時代があったという。

しかし、どの団体もそれをするようになってからはその有効性は薄れていった。またある時は、訴訟を起こすことがアドボカシーの勝ちパターンとして認識されていた時代もあった。しかし、最近ではどこも訴訟に備えて専門家を用意しており、簡単に主張が通ることもなくなった。このように、アドボカシーのツールも時代とともに変化していくことが求められる。

アドボカシーの評価においても、その結果によって単に戦略の良し悪しを判断するのではなく、どうすればよりよくなるのかを考え、都度ロードマップを更新していくことが重要だ。

直接支援 vs アドボカシー

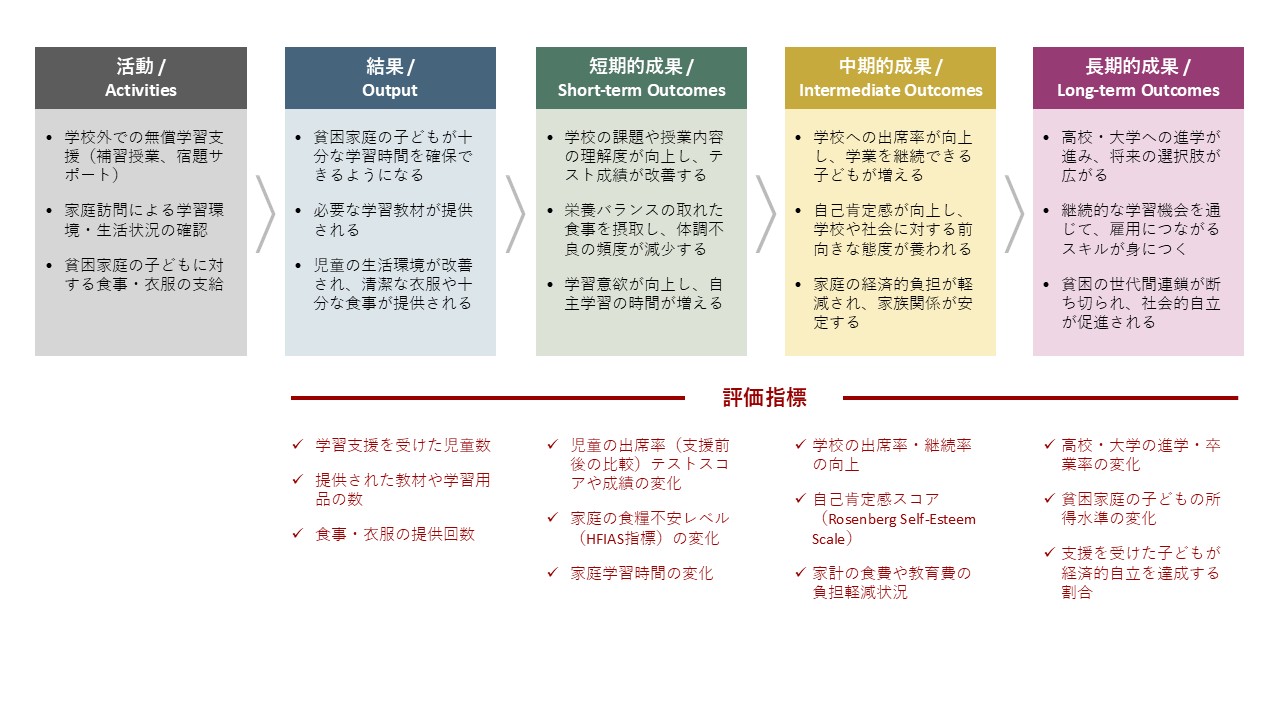

直接支援の場合、一つの王道ともいえる評価の手法が存在する。それはインパクトモデル(ロジックモデル)を描き、その中で最終的な成果に至るまでの中間指標を定め、それを計測するというものである。

例えば、貧困家庭向けに学習支援と衣類・食事のサポートを行う直接支援活動があるとしたとき、その活動のインパクトモデルは概ね下記のようになる。

左から右へ、活動がどのようにアウトプットを生み、それがどのように成果につながっていくのかをフローチャートの形で表している。

そしてそれぞれのアウトプットや成果を評価するために、赤字の評価指標を測定する。これが直接支援の評価における王道である。

さらに直接支援の場合はその測定手法についても研究が進んでいる。黄金律としてのRCT(ランダム化比較試験)やその他の疑似実験的手法を用いることで、直接支援(介入)による効果を統計的に評価することができる。

つまり、直接支援の中で「正しい」とされる評価手法は概ね科学的に解明されている。もちろん、実際に評価を行おうとするとそれはそれで多くの困難が存在するのだが、少なくとも評価の鉄則は明確である。

一方で、アドボカシーの評価手法は科学的に作り上げるのが極めて難しい。まず、明確なインパクトモデルを作ることがそもそも困難である。なぜなら、心構えの章で述べた通り、何が成功するかは自分たちだけでは決められないからだ。#1「アドボカシーとは何か?」では、アドボカシーの多様な手法を紹介したが、そこで触れたものだけでも、啓発活動を通じたアドボカシーが奏功することもあれば、訴訟を通じたアドボカシーが上手くいくこともある。言い換えれば、自らコントロールできない要素が極めて多く、したがってインパクトモデルが一意に定まらないのである。仮に一つのアドボカシー戦略だけに取り組むと心に決めている団体であればインパクトモデルの作成自体は可能かもしれないが、そのインパクトモデルが機能する保証はどこにもない。社会課題の「解決」を目標に置くフィランソロピストとしては、一本足の解決策だけでなく、アドボカシーの全体を俯瞰して評価することが必要だ。

アドボカシー評価の2つの流派

さて、考えれば考えるほどアドボカシーの評価は不可能に思えてくるが、そんな困難の中でも、社会課題解決にお金をつけるフィランソロピストとしてアドボカシーの成果を評価しようとする試みはアメリカを中心に発展してきた。

ここでは、その中からある意味では重なり、ある意味では相反する二つの流派を紹介したい。一つの流派は、アドボカシー自体を評価するのは不可能だという悲観的現実主義に基づいた試みであり、もう一派はそんな中でも何とかして定量的に評価を行おうとする野心的な営みであると私は考えている。

どちらがより納得感があるかは、ぜひ読者の皆様にも考えていただきたい。

手法1:アドボカシーそのものではなくアドボカシーする組織を評価する

米ジョンズホプキンス大学の政治学者であるテレスらが提唱するこの評価手法は、アドボカシーは本質的に極めて予測不可能で、何が成功するかが極めて不透明であることを前提にしている。アドボカシーの成功を自らの成果として語る人や団体は多いものの、実際のところは「たまたま」上手くいった要素も拭えないとさえ言っている。

だからこそ、テレスらの評価における基本的なスタンスは、フィランソロピストたちは様々な領域に広く「種まき」をしてどれかが芽吹くのを待つべき、というものである。もし、特定の試みが上手くいきそうな機運が生まれてきたときは、そこにより多くの資金やリソースを移す。こうして、一つの取り組みへの投資ではなく、ポートフォリオとしてアドボカシーを支援すべき、というのがテレスらの主張である。リスクや成果を分散させる投資に近い考え方ともいえる。

では、その「芽が出そうか否か」をフィランソロピストはどう評価すればよいのか。テレスらは、アドボカシー活動自体を評価してもそれが「コケる」可能性が多分にあるため、活動そのものではなく、アドボカシーを実際に行っている「組織」を評価すべきだとする。アドボカシーを行う組織が社会に与える影響自体が向上すれば、一つ一つの取り組みが上手くいかなかったとしても、長期的にアドボカシーの成功率は上昇するからである。

そして、組織を評価しようと思うとそれは必然的に定性的になり、かつ多くの労力を要する。この手法はアメリカの保守系の財団などで良く取り入れられているが、財団の職員は助成先のアドボカシー団体の能力を評価するため、他団体や当該課題に詳しい専門家に定期的にヒアリングをして、助成先の団体の評判がどれだけ向上したかを判断している。また、助成先に評価のためのレポートを提出させるのではなく、助成先が実際に世間に公開したレポートや議員に提出した嘆願書などを読みこむことで、彼らのアドボカシー能力の向上を定性的に判断している。

これは、想像通り大変であり、かつ知見が必要な作業である。アメリカの財団では、この評価活動を行うために外部のコンサルタントを雇うこともよくあるくらいである。もちろん、個人のフィランソロピストや小規模な財団ではそこまでの労力をかけるのは難しいだろうが、少なくとも「組織が社会に与える影響」を評価するという思想は取り入れることができるだろう。

いずれにせよ、この流派は、アドボカシー活動を評価する絶対基準を設定するのはそもそも不可能で、アドボカシーする組織のケイパビリティをなんとか定性的に図ることが精いっぱいだと考えている点にその特徴がある。そのため、定量的かつ明確に進捗を評価できないのを少しもどかしく思われるかもしれない。しかし、アドボカシーの性質に基づけばこれも理にかなった評価手法だと言える。

手法2:アドボカシーの成功条件をゴールと定義し、その進捗を評価する

手法1が一貫した評価体系を作り上げるのは困難だと考えるのに対し、ソーシャルセクターのコンサルティング企業レッドストーンの創設者兼CEOのバークホーンらは過去の知見を活用すればアドボカシーを評価することは可能だと考える。

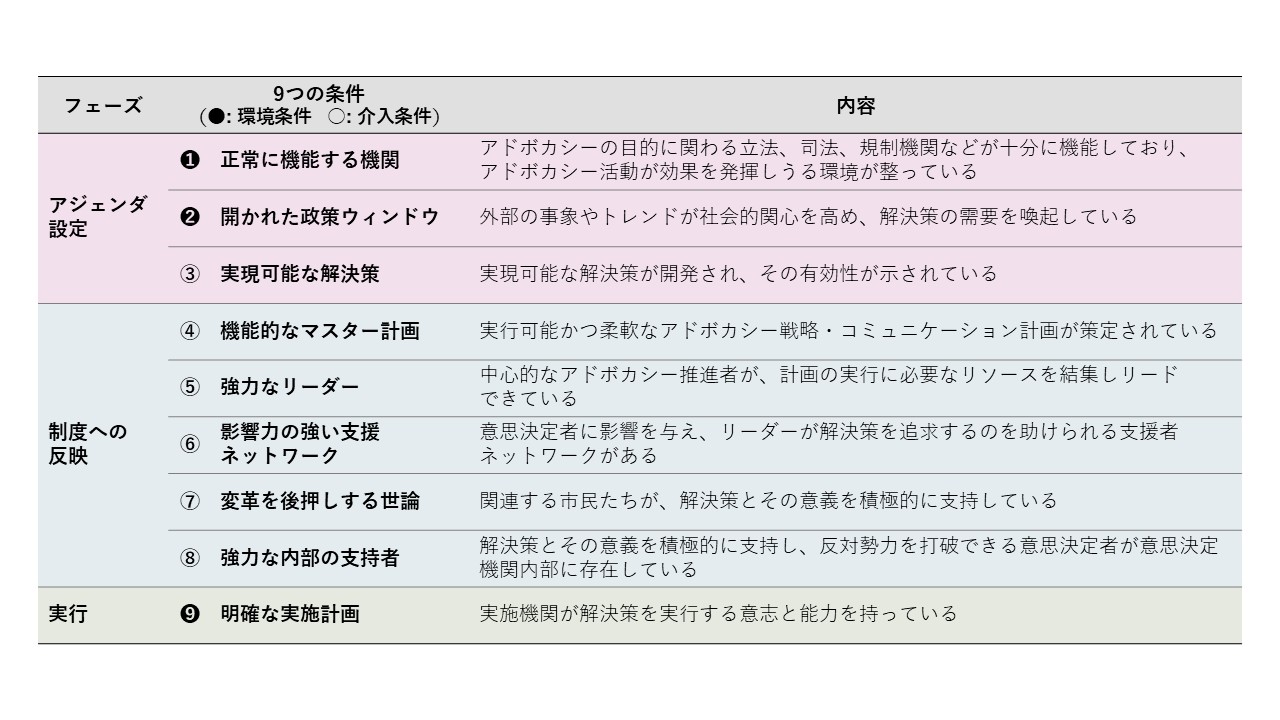

バークホーンらはこれまでに成功したアドボカシー活動やその要因に関する分析結果を統合し、「アドボカシーの成功条件」となる9つの条件を洗い出している。これらは心構えの章でも紹介したキングダンの「政策の窓」理論など、主要な政策意思決定の研究や事例研究をもとにリスト化されている。もちろん、この9つの条件が完全無欠だという証明は存在しないが、ここでは「かなり信頼のおける経験則」として理解いただきたい。

この9つ条件は、アドボカシーの戦略を立てる際にも活用できるが、今回のテーマであるアドボカシー活動の評価をする際にも使用することができる。

評価の手法はこうだ。

まず、この9項目それぞれを「全く当てはまらない(1)」から「達成されている(5)」までの5段階で、客観的事実をもとに評価する。次に、フェーズ(上記の色分け)ごとにそのスコアを掛け合わせる。例えば、「アジェンダ設定」フェーズ(上記ピンク)において、①のスコアが4/5、②が1/5、 ③が3/5だとすれば、それぞれを掛け合わせて0.096がこのフェーズの達成率(9.6%)となる。もちろん100%になれば自動的に目標が達成されるわけではないが、達成の確度は極めて高くなる。

達成率が算出できたら、その後はアドボカシーを進めていく中でこのスコアを定期的にトラックすることで、アドボカシーの各フェーズにおける進捗を把握できる。もちろん、5段階評価をする上では定量的な評価だけでなくインタビューなどによる定性的な評価も必要だが、手法1に比べて評価項目が決まっている分、漏れのない一貫した評価が可能になる。ちなみに、このスコアリングを用いると、アドボカシーにおけるROI(投資対効果)を概算することもできるが、あまりに複雑になるためここでは割愛する(詳しくはこちら)。

西アメリカの環境保護活動を行うThe Western Energy Project、通称WEPはこのフレームワークを用いながら、石油掘削による環境破壊を食い止めるためのアドボカシー活動の評価を行ってきた。評価の結果、スコアになかなか進捗が見られないことがあったが、WEPはそれを改善の機会ととらえてアプローチを調整してきた。たとえば、WEPは条件⑧の内部の支持を取り付けることには長けていたが、政策変更の権限を持たない意思決定者(日本の国会でたとえれば小規模野党など)にしか影響を与えられておらず、条件⑥のスコアが伸びなかった。そのため、彼らは「どうすれば⑥を克服できるか」という視点でコミュニケーション計画を再構築した。

ここで大事なのは、スコアが悪いからといって活動自体をやめるべきだとは限らないことである。ソーシャルセクターで「評価」の話を出すと、しばしば「評価をすると、数字にできない価値が数字によってそぎ落とされてしまう」という趣旨の批判が生まれるが、評価は活動を撤退するためにするのではない。評価は、本来一義的には活動を改善するために行うものなのである。逆に、評価を行わないということは、自分たちの現在地がわからないまま地図だけ持って歩いているということである。WEPのディレクターも「スコアが少し低いと感じる場面は多々あったが、その理由を問い直し、一歩引いて評価することで、何が改善できるのかを考える助けになった」と語っている。

ただ、時にはアドボカシーの撤退を決めなければいけないこともある。特にこのフレームワークでいう黒丸●の箇所、❶❷❾の3条件は環境条件と呼ばれ、アドボカシーを行う団体自身がコントロールするのが難しい条件である。これらのスコアが悪化したときは、残念ながらいわば「風向きが悪い」状態であり、風向きが改善するまでアドボカシー活動をストップすることも選択肢になる。

たとえば、ビル・ゲイツが創設した気候変動対策のための団体、ブレイクスルーエナジーは、2025年3月、米国でのアドボカシー活動の削減を発表した。これまで同部門はクリーンエネルギー推進のために政府の立法を後押しするアドボカシーを続けてきたが、2025年に入り第二次トランプ政権が始まってから風向きは大きく変わった。上記の9条件に沿って考えれば、気候変動対策に否定的な現在のトランプ政権下では、正直❶や❷のスコア上昇が期待できない。そのような判断から、アドボカシー活動の削減が決まったものと推察される。なお、今回削減された人員の多くは、ブレイクスルーエナジーのもう一つの柱である、クリーンエネルギーを推進する企業のサポートに充当される。

(Breakthrough Energy, LLC. https://www.breakthroughenergy.org/)

このように、アドボカシーでは自分たちの努力だけではどうしようもない状況が往々にして立ち現れる。一方で、逆に自分たちが予期していないタイミングで急に政策の窓が開くこともある。そのようなタイミングを逃さないためにも、定期的な評価・トラッキングと柔軟な意思決定がますます重要になるのである。

難しいからこそ、フィランソロピー×アドボカシー

さて、本連載の最終回となる今回はアドボカシーの評価という発展的な内容を扱った。アドボカシーの評価に関する日本語の論考は極めて少なく、まだまだ日本で実践が進んでいる領域だとは言い難い。それは、一にも二にも、アドボカシーの評価というものが途方もなく難しいからである。

しかし、ここで#2「なぜフィランソロピストがアドボカシーに取り組むべきなのか?」を思い出していただきたい。フィランソロピストは、「最も柔軟かつ大胆に、そして中心的な役割を果たしながらアドボカシーに取り組むことができるユニークな存在」なのである。アドボカシーの評価という挑戦的な課題に、試行錯誤を繰り返しながら、イノベーションを起こしていけるのは、他でもないフィランソロピストである。評価が無理だと諦めること、アドボカシーは難しいと諦めることは簡単だが、それでもそこに挑戦することを選べるのがフィランソロピストの魅力であると私は思う。

ここまで続けてきた本連載も今回で終了となる。

#1~#4まで、どれも極めて骨太で、(筆者自身でさえ)読むのに一苦労する連載だったと思うが、「アドボカシー×フィランソロピー」という領域の奥深さや難しさ、そして面白さを少しでも感じていただければ幸いである。この領域の研究や実践がさらに増えていくことを願っている。

(PA Inc. リサーチパートナー 岡部晴人)

所属:米国ハーバード大学ジョン・F・ケネディ行政大学院 公共政策学(国際関係・NPO経営)専攻

【連載】フィランソロピー×アドボカシー #1 アドボカシーとは何か?

【連載】フィランソロピー×アドボカシー #2 なぜフィランソロピストがアドボカシーに取り組むべきなのか?

【連載】フィランソロピー×アドボカシー #3 フィランソロピストがアドボカシーに取り組む方法とは?

TOP