KNOWLEDGE

非営利団体のスケール3つの方向性~NPOを支援する際に大事なこと~

社会課題の解決に取り組むNPO法人などの非営利団体は、持続的な成長を目指して活動しています。しかし、営利企業やスタートアップとは異なり、NPOの成長は単なる組織規模の拡大ではなく、社会的インパクトの最大化が重要な目的となります。そのため、NPOの組織のグロースは、営利企業とは異なる方向性も多くあります。

寄付や助成を行う個人や財団にとっても、NPOのグロースにはどのような形があるかを認識することで、より自身が目指すフィランソロピーを行うことができるのではないでしょうか。

そこで、弊社フィランソロピー・アドバイザーズ株式会社はNPOの組織としてのグロースの方向性について考えてみました。

これからフィランソロピーを行いたい方や、ご自身のフィランソロピーを一度立ち止まって考えてみたい方に向けて、主に3つのパターンで分類してご説明します。

それぞれにより必要な支援も異なることを改めて見ていただき、ご自身がどのような支援をしていきたいのかを考えるきっかけになれば幸いです。

- スケールアップ:組織自体の規模を拡大し、より多くの人々にサービスを提供する。

- スケールディープ:特定の地域や分野での影響力を深め、社会の価値観や文化に変革をもたらす。

- スケールアウト:成功したモデルやノウハウを他の地域や組織に展開し、広範囲に社会的影響を拡大する。

これらのグロースのパターンを理解し、適切な支援を行うことは、NPOが社会的インパクトを最大限に発揮するために不可欠です。特に、資金提供だけでなく、ネットワークの提供や人材育成などの非資金的支援も、NPOの成長に大きく寄与します。

この記事では、各成長パターンの詳細と、日本国内の具体的なNPO法人の事例を紹介し、支援者としてどのようなアプローチが可能かを考察していきます。

スケールアップ:組織の拡大による社会的インパクトの拡張

NPOが社会課題の解決を目指す上で、より多くの人々にサービスを提供するために組織を拡大していくことがあります。これが「スケールアップ」という成長戦略です。スケールアップとは、単に組織の規模を大きくすることではなく、事業の安定性や継続性を高め、より多くの人々に支援を届けられるようにすることを指します。支援の対象地域を広げたり、サービスの質を向上させたりすることで、より多くの社会的インパクトを生み出すことが可能になります。

スケールアップの代表的な例として、貧困家庭の子どもたちへの教育支援を行う認定NPO法人 Learning for All が挙げられます。同団体は、学習支援や居場所づくりを通じて子どもたちが貧困の連鎖から抜け出せるよう取り組んでおり、その活動を拡大することで、全国の子どもたちにより大きなインパクトを与えています。

スケールアップの事例:

認定NPO法人 Learning for All 認定NPO法人 Learning for All(LFA)は、貧困の連鎖を断ち切るために、学習支援や居場所づくりを展開している団体です。経済的な理由をはじめとして困難を抱える子どもたちに対し、大学生ボランティアによる学習支援を実施するほか、安心して過ごせる居場所づくりや、家庭環境のサポートにも取り組んでいます。

認定NPO法人 Learning for All(LFA)は、貧困の連鎖を断ち切るために、学習支援や居場所づくりを展開している団体です。経済的な理由をはじめとして困難を抱える子どもたちに対し、大学生ボランティアによる学習支援を実施するほか、安心して過ごせる居場所づくりや、家庭環境のサポートにも取り組んでいます。

*過去に弊社記事でも取り上げておりますので、ご覧ください。社会課題に立ち向かうイノベーターたち① – Learning for All

LFAは、学習支援拠点や居場所の拠点の数を増やすことで、より多くの子どもたちに支援を届けることに成功しました。LFAが運営する拠点は37カ所に達し、2010年からこれまでに延べ11,800名以上の子どもたちが支援を受けています(出典:Learning for All 公式サイト)。

また、LFAの成長は単なる拠点の拡大にとどまりません。最近では、全国の子ども支援NPOへのノウハウ提供やネットワーク構築にも積極的に取り組んでおり、後述する「スケールアウト」の方向性でも社会的インパクトを広げています。

具体的には、子ども支援者同士が情報を共有できるプラットフォーム「こども支援ナビ」の運用をしており、これまで累計302記事をリリースし、UU(ユニークユーザー)数は1万を超えるなど1年で約2倍ペースで成長しています。

また、2018年からは地域のあらゆる立場の大人たちがネットワークを作り、6〜18歳の支援が必要な子どもを見過ごさず、早期につながり、成長段階に合わせた必要なサポートを行う「地域協働型子ども包括支援」を展開しています。この「地域協働型子ども包括支援」を通じて

・子どもを切れ目なく見守り支える地域は、1組織の力で作られるものではなく、大人ひとりひとりの取り組みが重なり繋がっていくことで初めて実現できること

・地域に根づいて活動している実践者が、その地域に適したやり方を試しながら他の地域の実践者たちと連帯し、学び合うこと

これらが不可欠であると感じ、2021年にゴールドマン・サックス、パブリックリソース財団とともに助成プログラムを立ち上げました。「ゴールドマン・サックス 地域協働型子ども包括支援基金」の助成は今年で第二期を迎え、累計14の団体を支援しています。

これにより、LFA自身の活動拠点だけでなく、他の団体を通じても支援の輪を広げることに成功しています。

このように、LFAは学習支援や居場所支援の拠点を増やすことで直接的な支援の規模を拡大すると同時に、他団体との連携を通じて間接的にも社会的インパクトを拡張するという、スケールアップとスケールアウトの両面で成長を遂げたモデルケースです。

スケールディープ:社会の価値観や文化に変化をもたらす成長戦略

2つ目に紹介するのは「スケールディープ」というアプローチです。これは、単に支援の対象を増やすのではなく、特定の地域や分野における影響力を深め、社会の価値観や文化そのものを変革することを目指す成長戦略です。

スケールディープは、「数を増やす」スケールアップとは異なり、支援の質を向上させることや、地域社会や制度に根付いた変化を生み出すことを重視します。例えば、支援対象者との関係をより深めたり、教育や政策への影響を与えたりすることで、持続的な社会変革を促すことができます。

本記事では、国内でスケールディープを実践しているNPOの事例として認定NPO法人こまちぷらすをご紹介します。同団体は、地域の子育て環境を改善することを目的とし、単なる子育て支援にとどまらず、地域社会全体の価値観や人々の関係性を変える活動を展開しています。

スケールディープの事例:

認定NPO法人 こまちぷらす

認定NPO法人こまちぷらす(以下、こまちぷらす)は、「子育てが『まちの力』で豊かになる社会をつくる」ことをビジョンに掲げ、神奈川県横浜市戸塚区を拠点に活動する団体です。こまちぷらすが目指すのは、単に子育て支援を提供することではなく、地域全体が子どもと親を支える仕組みをつくることです。

認定NPO法人こまちぷらす(以下、こまちぷらす)は、「子育てが『まちの力』で豊かになる社会をつくる」ことをビジョンに掲げ、神奈川県横浜市戸塚区を拠点に活動する団体です。こまちぷらすが目指すのは、単に子育て支援を提供することではなく、地域全体が子どもと親を支える仕組みをつくることです。

そのため、こまちぷらすは、親子が安心して過ごせるコミュニティスペース「こまちカフェ」及び「こよりどうカフェ」を運営し、地域の人々が気軽に集まり、支え合う場を提供しています。単なる子育て支援の場ではなく、地域の多様な世代が交流できる場として機能しており、孤立しがちな子育て家庭が自然と支え合う関係を築くことができる仕組みを作り上げています。

さらに、こまちぷらすは「地域に子育て文化を根付かせる」ことを目標に掲げ、地域住民や行政、企業と連携しながら、地域全体で子育てを支える仕組みを広げています。例えば、商店街や地元の企業と連携し、『出産祝い』を届ける「ウェルカムベビープロジェクト」を推進。これにより、地域社会全体が子育てに対して寛容な文化を醸成し、子育てしやすい環境を生み出しています。

また、こまちぷらすの活動はスケールディープの戦略のみにとどまらず、後述の「スケールアウト」の方向にも展開しています。現在では、自団体の活動を深めるだけでなく、他の地域で新たに居場所を立ち上げる団体に対し、ノウハウの提供や伴走支援を行う活動も積極的に進めています。地域ごとに異なるニーズを踏まえながら、それぞれの地域に合った形で子育て支援の場を広げることで、より多くの地域で持続可能な子育て支援文化の形成に貢献しています。

このように、こまちぷらすの活動は「サービスの提供」にとどまらず、地域の文化や価値観を変えることを目指した取り組みであり、さらにそのモデルを他地域に広げることで、スケールアウトの側面も持ち合わせています。

スケールアウト:成功したモデルを広く展開し、社会的インパクトを拡張する戦略

最後に紹介するNPOの成長戦略が、「スケールアウト(成功したモデルを他の地域や組織に展開する)」というアプローチです。

スケールアウトとは、特定の課題の解決のためのナレッジやノウハウを広域に展開する戦略です。これにより、一つの団体が直接的に支援を提供するのではなく、他の団体や自治体、学校などが同様の取り組みを実施できるようになり、より多くの人々に恩恵がもたらされます。

スケールアウトには、以下のような形態があります:

- フランチャイズ型:本部がモデルを作成し、他の団体が同じ仕組みを導入できるようライセンス提供する

- オープンソース型:成功事例のノウハウを公開し、誰でも自由に活用できるようにする

- ネットワーク型:各地域の団体と連携し、知見の共有や支援を通じて、同様のモデルを広げていく

本記事で国内でのスケールアウトの事例としてご紹介するのは、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえです。同団体は、こども食堂の運営支援を通じて、全国にこども食堂の取り組みが広がるよう、各地でこども食堂を支えている地域ネットワーク団体を支援しています。

スケールアウトの事例:

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)は、「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」ことをビジョンに掲げ、日本全国のこども食堂の支援活動を行っています。

こども食堂は、地域の人々が主体となって、子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂で、孤食を防ぎ、地域のつながりを生む場としても機能しています。全国的にその数は増加しており、2025年2月時点でこども食堂の数は10,000カ所を超えています(出典:むすびえHP)。

しかし、こども食堂は民間発の自発的なボランティア活動として運営されることが多く、資金調達の課題や、継続的な運営の難しさに直面するケースも少なくありません。そこで、むすびえは、「支援する側の支援」を行う中間支援団体として、全国でこども食堂を支える地域ネットワーク団体を支援し、持続可能な形で運営できるよう連携する「スケールアウト型」の成長戦略を採用しています。

むすびえは、各地でこども食堂を支える地域ネットワーク支援事業、こども食堂支援を行う企業・団体との協働事業、こども食堂の実態を明らかにし普及・啓発する調査・研究事業という、3 つの分野の事業を行っています。

「地域ネットワーク支援事業」は、こども食堂の立ち上げ支援や、運営者同士のネットワークづくり、行政や関係団体との連携、寄付物品の仲介、情報提供など、各地のネットワーク団体が必要と考えるこども食堂支援を行っています。この取り組みは、「むすびえ自身が全国にこども食堂を展開する」のではなく、地域ごとのネットワークを強化し、持続可能な仕組みを各地で生み出すことを目的としています。

また、「こども食堂支援を行う企業・団体との協働事業」として企業や団体、財団などと協力し、こども食堂の運営資金や食材支援を分配する助成事業も展開しています。例えば、大企業が全国の個別のこども食堂と直接やり取りするのは難しいため、むすびえが助成金の審査・配分を担い、資金や物資を適切に届ける仕組みを構築しています。

このように、むすびえは全国に広がり続けるこども食堂を支える地域ネットワークを支援することで、持続可能な地域の居場所としてのこども食堂を応援し、スケールアウトを実現しています。

まとめ

本記事では、NPOが社会的インパクトを拡大するための成長戦略として、「スケールアップ」「スケールディープ」「スケールアウト」の3つのアプローチを紹介しました。それぞれの戦略は異なる成長の方向性を持ちながらも、どれも社会課題の解決を目指す上で重要な手法です。

スケールアップは、拠点やサービス提供の規模を拡大することでより多くの人々に支援を届ける方法です。

一方で、スケールディープは、特定の地域や分野における影響力を深め、社会の価値観や文化そのものに変化をもたらすアプローチです。

そして、スケールアウトは、成功したモデルを他の地域や団体に展開し、広い範囲で社会的インパクトを拡張していく手法です。

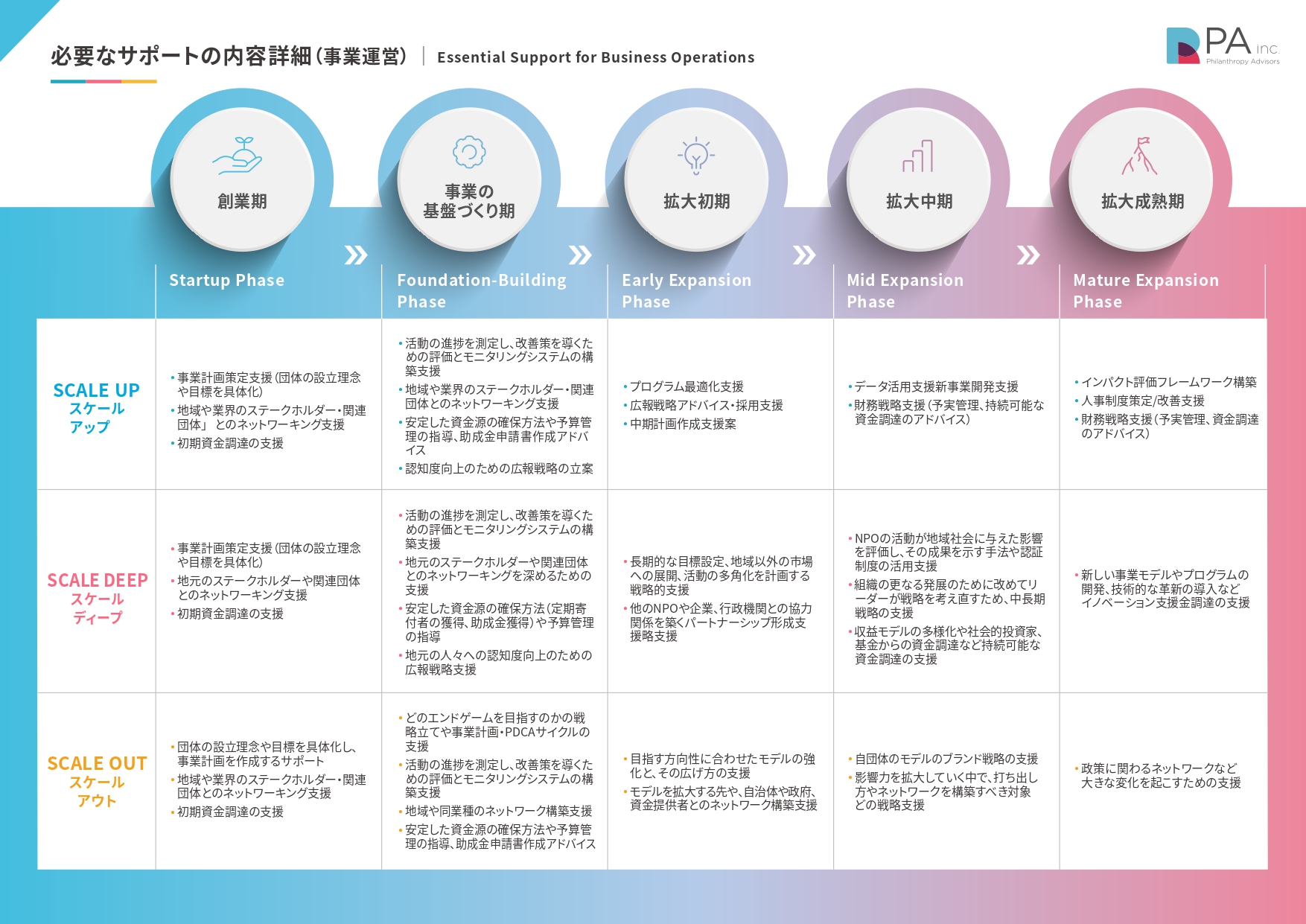

NPOへの支援と言っても、どのようなグロース戦略をとるのかや、その中でどのフェーズにいるのかによって必要な支援が異なります。NPOがより大きなインパクトを出す成長を支えるには、支援者の理解と適切なサポートが不可欠です。

NPOの成長を支援するために求められるもの

NPOが持続的に成長し、社会的インパクトを最大化するためには、資金的な支援だけではなく、戦略策定やネットワークやノウハウの提供といった非資金的な支援も大きな役割を果たします。

創業期であれば、本記事でご紹介した3つの成長戦略のどの方向性で進めていくのかの方向性の検討や、戦略に合わせた長期的な資金確保のための計画など、各団体の取る戦略やそのフェーズによって異なります。

各団体によって必要な支援は異なりますが、それらを考えるにあたっての土台となるよう、3つの戦略のグロースステージと、そのステージごとに必要な支援をまとめました。

NPOの成長の目的は「組織の拡大」ではなく「社会的インパクトの拡大」

スタートアップとは異なり、NPOの成長は、組織の規模を拡大することそのものが目的ではありません。

本質的な目標は、どれだけ多くの人々に、より良い支援を届け、社会課題の解決に寄与できるかという点にあります。そのため、NPOを支援する際には、「組織の規模」ではなく、「社会にどれだけの変化をもたらしているか」という視点で成長を捉えることが重要です。

また、NPOの成長には短期的な成果が求められがちですが、実際には長期的な視点での支援が不可欠です。スケールディープのように、社会の価値観や文化に変化をもたらす取り組みは、すぐに目に見える成果が出るものではありません。

しかし、一度定着すれば、長期的な社会的インパクトを生み出すことができます。支援者が、単年度ごとの成果だけではなく、長期的な成長のプロセスを理解し、伴走する姿勢を持つことが、NPOの持続可能な発展を支える鍵となります。

より良い社会を共に創るために

NPOの成長は、単なる一つの団体の発展ではなく、社会全体の課題解決へとつながります。支援者がNPOの成長戦略を理解し、それぞれのフェーズに応じた適切な支援を行うことで、より大きな社会的インパクトが生み出されます。

支援の方法は一つではありません。資金提供だけでなく、ネットワークの提供、アドバイザリー支援、情報の可視化と共有など、多様な形で関わることができます。自らの強みを活かしながらNPOを支え、社会の変革に貢献することが、結果として、より良い未来をつくることにつながるのです。

NPOの成長を共に支え、社会課題の解決に向けた一歩を踏み出すことができるかどうか。今、その問いに向き合うことで、私たちはより持続可能な社会の実現に近づくことができるのではないでしょうか。

TOP