KNOWLEDGE

インパクトレポートは、未来への羅針盤――ミダス財団に学ぶ、価値と実践

はじめに

多くの財団が「活動はしているけれど、社会にどのようなインパクトを与えているのか、うまく言葉にできない」という悩みを抱えています。

今年7月に発行されたミダス財団の「インパクトレポート2025」は、その課題に対する一つの答えを示してくれました。ミダス財団の取り組みは、社会課題解決を「戦略的な投資」と捉え、その成果を客観的な指標で評価し、ステークホルダーと共有する姿勢が明確に示されています。

本稿では、ミダス財団チーフ・インパクト・オフィサー(CIO)として制作責任を担う山添真喜子さんに、インパクトレポート発行までの道のりをインタビューさせていただきました。ミダス財団独自の取組みを知ることで、インパクトレポートの意義をより具体的に理解できるはずです。

フィランソロピー・アドバイザーズが手がけた、インパクト・レポート例

・株式会社すららネット (2024年度版・インパクトレポート)

2年おきに発行しているインパクトレポート。第3弾目となる今回は、統計分析と課題マップを追加して、パワーアップしました。

・公益財団法人 西原育英文化事業団(インパクトレポート2024)

60年以上続く公益財団法人。初めてのインパクト・レポートです。

ミダス財団について

ミダス財団は、「世界中の人々が人生の選択を自ら決定できる社会」の実現をビジョンとして掲げ、社会貢献事業を展開する公益財団法人である。株式会社ミダスキャピタルやミダス企業群などからの寄付金を財源として、本質的かつサステナブルな社会貢献事業を推進し、世界の課題の根本解決を目指す。

ミダス財団 チーフ・インパクト・オフィサー(CIO)/山添 真喜子さんに聞く インパクトレポート発行までの道のり

第一回目のインパクトレポート発行

小柴:

今年7月に第一回目のインパクトレポートを発行されましたが、なぜインパクトレポート

をつくろうと思ったのでしょうか。私たちフィランソロピー・アドバイザーズでも、近年

さまざまな財団のインパクト評価支援を行う中で、「なぜ今つくるのか」という問いは常

に最初に立ち返る重要な出発点だと感じています。

山添:

以前勤めていた三菱総合研究所にて、インパクト評価やインパクトマネジメントの手法を深めるプロジェクトに携わっていました。ミダス財団から「社会的リターンを可視化する責任を担ってほしい」というオファーがあり、2025年1月にチーフ・インパクト・オフィ

サー(CIO)として参画しました。

CIOとしての着任が決まった直後から「インパクトの可視化のため、インパクトレポートを発行すべき」と考え、検討を始めました。というのも、これまでミダス財団がインパクトマネジメントを重要視していることを発信できていなかったため、インパクトの可視化に取り組み、それを最大化していくことを目的としている財団であることを説明する必要があると考えたからです。着任後、外部パートナーとも協力し、半年ほどかけて今回(第一回目)のインパクトレポート発行にたどり着きました。

小柴:

初めてインパクト評価に取り組む組織にとって、一般的にビジョン・ミッションを見つめ直す作業が一番大変だと思います。最も大きなテーマですし、そもそも社会に対して何をやろうとしているのかは、時代の流れと共に変化したりメンバーそれぞれに違ったものを思い描いていたりするからです。だからこそ、組織内で改めて「自分たちのミッションを見つめ直す」手段としてインパクト評価のプロセスは有効だと思っています。

ミダス財団でのこの点についての話し合いはいかがでしたか?

私たちも多くの財団・企業のインパクト戦略策定をお手伝いする中で、評価の技術論以前に「そもそも自分たちは何を変えたいのか」という内省から始まる点は、どの組織でも共通しています。ミダス財団のプロセスは、その好例だと感じます。

山添:

正直なところビジョン・ミッションの再検討に、それほど労力はかかりませんでした。というのも、ミダス財団の主要メンバー内での認識共有が、既にしっかりとなされていたからです。

我々が目指しているのは、「受益者自身が人生を切り開く際に、選択肢やチャンスが得られるような社会をつくりたい」ということです。つまり、財団が社会に何かを提供するのではなく、あくまで主語は受益者であり、その方が主人公として活躍できるよう環境を整えるーーこういった世界観をミダス財団の主要メンバー全員が共有しています。

一方で、今回のインパクトレポート作成を通して、各事業それぞれのプロジェクトメンバーと議論を交わせたことは大きな意義があったと感じています。財団メンバーと丁寧な議論を重ねながらレポートを作成する過程で、各事業(海外・貧困地域での教育環境整備事業/国内・特別養子縁組事業/国内・子どもの体験格差解消事業)における共通認識をつくることが出来たと思います。

例えば、国内の特別養子縁組事業におけるレバレッジポイントを整理した際に、当初は「子どもを養子として迎える“前”」のことにフォーカスしていました。しかし話し合いの中で、「子どもを養子として迎えた“後”」のことも整理するべきだという意見が出たため、社会課題の構造化に関しては2つのバージョンを作成することになりました。特別養子縁組事業メンバー内で持っていた「養子を迎える前と後」で違う課題があるという共通認識を、きちんと整理し可視化したことで、メンバー同士の認識の共通言語が作られ、より解像度も高まったように思います。

ミダス財団にとって、インパクトの可視化は当然

小柴:

「インパクト評価」という名前の印象から、「インパクトを数字で評価する」と思われる方も多いようですが、実際には戦略プランニングであり、どの団体も取り組んだほうが良いものだと思っています。

ミダス財団では、インパクト評価の意義をどのように捉えているのでしょうか。

山添:

営利事業と違って社会課題解決事業は、時間がかかったりデータを取ることが難しかったりしますが、吉村代表の中には「経済的リターンではなく社会的リターンを追求する」ためにはKPIを立てて成果をモニタリングするという明確な指針があると理解しています。

「昔からやってきた事業だから、これからも継続してやる」という発想ではなく、「社会的リターンを定期的に把握した上で、もし成果が出ないのであれば別のアプローチを取るべきである」と吉村代表は考えています。

ですので、インパクト評価の一環として社会的リターンを可視化することは、ミダス財団にとって当然の取り組みとして受け入れられています。

レバレッジポイントの見極め(海外・貧困地域での教育環境整備事業)

(出典:ミダス財団 インパクトレポート2025)

小柴:

今回のインパクトレポート作成にあたり、各事業においてどういった点に注力したのか具体的に教えていただけますか。

山添:

大切にしたのは「どの部分を解決すると最も効果的なのか」、つまりレバレッジポイントの整理・可視化です。レバレッジポイントとは、その1点に集中してテコ入れすれば他の部分の問題解決にも繋がるポイントのことです。

例えば、海外・貧困地域での教育環境整備事業におけるレバレッジポイントは、「快適な学習環境を提供すること」と、ミダス財団では定めました。

老朽化等が原因で脆弱な校舎であるがゆえに、通年にわたって授業を提供できない学校のことを、専門用語で「不完全校」と呼びます。

東南アジアにおける不完全校の場合、雨季に雨漏りで教室が使えなくなり、学校自体が閉鎖するという事態に陥ってしまいます。そして、学校の閉鎖をきっかけに子どもたちは家の手伝いや労働に駆り出されることに繋がり、そのまま学校に戻らなくなるパターンが多いのです。また、先生たちも設備の良い学校に就職したいという思いがあるので、質の高い先生ほど不完全校には来てくれない傾向があります。

新しい学校をつくるのではなく、不完全校を完全校に置き換えることで、こういった複数の問題が一気に解決することがわかったため、「校舎を建替えることで、快適な学習環境を提供する」をレバレッジポイントと定めて改善に取組み、インパクトレポートで整理・可視化しました。

小柴:

課題をシステムで捉え、自身が取り組む課題解決の範囲を定めた上でレバレッジポイントを特定する方法は、記事上部で紹介している「すららネット」のインパクトレポートでも取り組みました。組織によっていろいろな見せ方、分析の仕方があると思うので、ご関心のある方は「すららネット」のインパクトレポートも是非ご覧ください。

インパクトレポート/こだわった3つのポイント

小柴:

初回となるインパクトレポート2025で、特にこだわったポイントがあれば教えてください。多くの財団が悩まれるのが、「どこまでを定量的に見せるか」と「どのようにストーリーを描くか」のバランスです。その点で、今回のミダス財団の構成は非常に参考になります。

山添:

こだわったポイントは、3つあります。

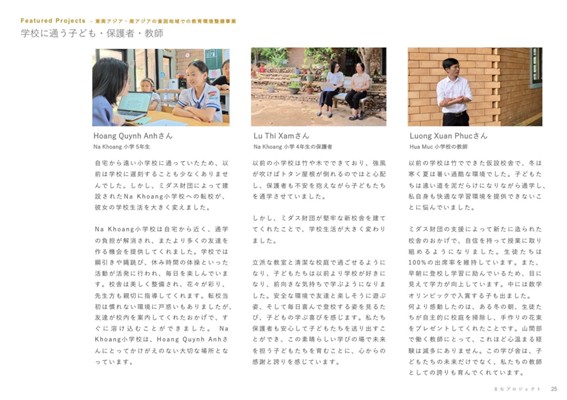

①受益者や協力いただいたステークホルダーの「顔」が見える内容を入れ込む

②財団の成果・目標に対する現在のポジションの提示

③吉村代表理事と渋澤健氏の対談

まず第一のポイントについて。前職で、「インパクトレポートの読み手への効果的な情報提供」について検討したことがあり、結果として「ステークホルダーの“顔”が見えるような構成」が大事だということを理解しました。読者の関心を高めるためには、「ストーリーが具体的に想像できるかどうか」が大事ということです。

そこで、今回のレポートでは各事業のセクションに受益者やステークホルダーの写真やインタビューを掲載しました。

(出典:ミダス財団 インパクトレポート2025)

次に2つ目のポイント「成果・目標に対する現在のポジションの提示」についてです。ミダス財団が取り組む主要な3つの事業のインパクト評価に取組み、ロジックモデルを通じてアウトカム指標を提示しました。各事業のアウトカム指標データを統合し、ミダス財団による「ポジティブな人生選択の機会創出数」、「人生の選択肢に恵まれてない人々へのアウトリーチ数」、および「連携パートナー数」といった定量情報を開示しています。財団が掲げる「2050年までに1億人の人々にポジティブな人生選択の機会を提供する」というスローガンに対し、現状を提示することで成果と今後の道のりを検討する意志を表示しています。

(出典:ミダス財団 インパクトレポート2025)

最後に3つ目のポイントとして、吉村代表理事とシブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役の渋澤健氏との対談記事を注目すべきコンテンツとして含みました。以下、お二人のコメントの一部をご紹介します。

「ミダス財団の特徴はミダスキャピタル・ミダス企業群との連携で、これこそが次世代の社会課題解決モデルと考える」(吉村代表理事)

「インパクトの可視化があるからこそ、財団と企業の連携が意味あるものになる」(渋澤健氏)

お二人に語っていただいた通り、インパクトの可視化・マネジメントはミダス財団にとって必要不可欠であるとの思いで、インパクト評価に取り組んでいます。

(出典:ミダス財団 インパクトレポート2025)

以上の3つのポイントが、今回特にこだわった点です。インパクトレポート全体として、特別な知識のない一般の方にも読みやすいものに仕上がったと思います。ぜひ多くの方に読んでいただきたいと考えています。

おわりに

インパクト評価は、活動を「測る」ためではなく、「進化させる」ための仕組みです。私たちもこの観点から、多くの財団とご一緒していますが、ミダス財団のように戦略と一体で取り組まれているケースはとても心強く感じます。

もし、「私たちの財団でも、こうしたインパクトを可視化したい」「どのようにインパクト評価を進めたらいいのかわからない」とお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

TOP