KNOWLEDGE

インパクトを測る、その先へ ――㈱すららネットの継続実践から読み解く、「インパクト評価」の新展開

はじめに

インパクトレポートは、継続して発行することに大きな意義があります。というのも、企業や団体が掲げる課題は成長とともに進化していくべきであり、それに応じて内容を年々アップデートしていくことが重要だからです。

しかし、日本の現状を見ると、そもそもインパクトレポートを発行している企業自体が少なく、継続して発行している例はごくわずかにとどまっています。

一方で、持続可能な社会の構築に対する関心が世界的に高まるなか、企業にもその担い手としての役割が強く求められるようになっています。今や、非営利団体に限らず、企業も自らの社会的インパクトを論理的に可視化し、インパクトレポートで「現在地」と「目指す方向」を明らかにした上で、中長期的な戦略を立てる必要がある時代に突入しています。

すららネット*は、上場企業として初めてインパクトレポートを発行した企業であり、私たちはその第一回目から深く関わり、継続して作成をサポートしてきました。

今回、第三回目となるインパクトレポートの発行にあたり、過去2回とは異なる新たな取り組みを行いました。継続して発行してきたことで、データや知見が蓄積され、すららネットの強みがより明確になったからこそ実現できた挑戦だと感じています。

本稿では、すららネットのこれまでのインパクトレポートを踏まえつつ、第三回目で行った新たな取り組みをご紹介します。

すららネットについて

㈱すららネット(以下、すららネット)は、AI×アダプティブラーニングによるICT教材を中心に、国内外に向けた教育支援を展開している。「教育に変革を、子どもたちに生きる力を。」を企業理念として掲げ、環境に左右されず、どのような子どもたちにも最適な「教育の機会」を提供することを目指すEdTech企業である。不登校、低学力、貧困や障がいなどの子どもたち、世界中の教育格差といった社会課題を最先端技術で解決し、教育格差を根絶するために、教材だけでなく現場への伴走支援も行っている。

事業セグメントは、eラーニング事業、受託開発事業、アプリ自社開発事業であり、すららネットはeラーニング事業において、主に小学生・中学生・高校生を対象にICT教材「すらら」「すららドリル」等のサービス提供、顧客へのサービスを活用した教育カリキュラムの提案やサポートコンサルティング支援を行っている。

《すららネットの声》――継続的にインパクトマネジメントに取り組む理由

当社がインパクトマネジメントを継続するのは、単に成果を可視化するためだけではありません。不登校や発達障がい、低学力、貧困といった教育格差の課題は一朝一夕で解決できず、時間をかけて取り組む中で初めて変化の兆しが見えてくるものだと考えています。そのプロセスを丁寧に記録し検証することは、未来を担う子どもたちの学びをより良いものにすると同時に、社会に対して使命を果たすことにもつながります。

さらに、中長期のアウトカムを描くことで、他社との事業提携や新しい事業機会が広がることも実感してきました。

今後も継続的にレポートを発行し、教育事業としての信頼性を高めながら、投資家や教育機関とともに価値創造を進めてまいります。

これまでの取り組み(2020年度・2022年度のインパクトレポート)

すららネットは、第一回目のインパクトレポート作成の段階から、具体的なロジックモデルの作成に成功していました。これは、社内全体で日頃から「子どもたちの非認知能力も育む」というビジョンを大切にし、中長期アウトカムについても丁寧に議論が行われていたからだと考えています。インパクトレポートの作成によって社内議論はさらに活発になり、企業としての方向性を確認・再定義する機会にもなりました。

具体的には、「不登校」「貧困」「発達障害」「低学力」という4つの切り口でロジックモデルを構築し、子どもたちや保護者へのアンケート、eラーニングによる学習記録データを通じた分析も行いました。

これらの切り口は、すららネットが単なる学力向上を目指しているのではなく、非認知能力を重要な要素と捉え、教育格差の解消に本気で向き合っているからこそ見えてきた4つのテーマです。

すららネットは、当初からインパクトレポートの発行に大きな意義を感じてくださいました。そのため、継続的に作成する中でインパクトの達成度を丁寧にモニタリングしており、企業としての強みが着実に増していることが客観的にも確認できます。

第一回・第二回目の詳細はこちらをご覧ください。

2020年度版・インパクトレポート

2022年度版・インパクトレポート

《すららネットの声》――インパクトレポート発行後(過去2回)の反響

これまでのレポートを通じて、「すららネットが何を目指し、どのように社会課題に取り組んでいるのか」がより具体的に伝わり、企業理解が一層深まったと感じています。教育現場や自治体関係者からは共感の声をいただき、投資家の方々からも「社会的価値と事業成長の両立を実現している」と評価されました。

その結果、社外からの信頼が高まると同時に、社内でも自社の存在意義を改めて確認する良い機会となりました。

もともとは投資家向けに始めたレポートでしたが、営業メンバーが活用することで先生方との対話が深まり、「すらら」の導入検討を後押しする場面も増えました。こうした反響は、レポートが単なる成果報告にとどまらず、ブランド価値を高める役割を果たしていることを示しています。

最新版・第三回目のインパクトレポートでの新たな取り組み

2024年度版となる今回のインパクトレポートでは、これまでとは異なる2つの大きな取り組みを行いました。

2024年度版・インパクトレポート

①課題マップの作成

②専門家によるすらら教材の効果の統計分析

以下、それぞれについて詳しく解説します。

社会課題のつながりを「課題マップ」で可視化

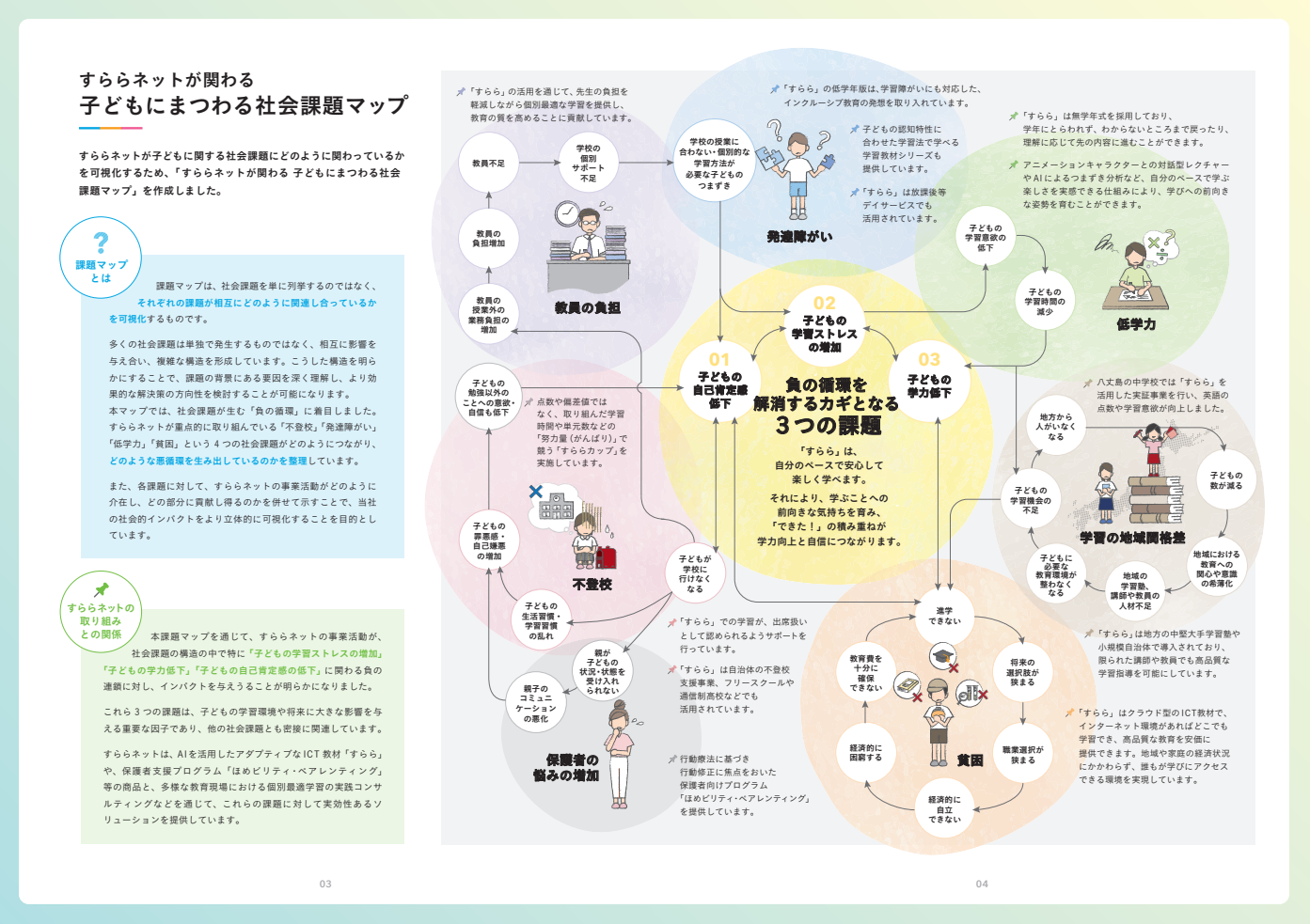

新たな試みのひとつが、「課題マップ」の作成です。

(出典:㈱すららネットインパクトマネジメントレポート2024年度版)

これは、すららネットが子どもに関わる社会課題とどう向き合っているかを、相互関係を含めてシンプルに可視化することを目的としています。多くの社会課題は互いに影響し合い、複雑な構造を形成しているため、その関係性を明らかにすることで、課題の背景要因をより深く理解し、効果的な解決策を検討することが可能となります。

今回のマップでは、「不登校」「発達障がい」「低学力」「貧困」という4つの社会課題に焦点を当て、それらがどのようにつながり、どのような負の循環を生んでいるかを整理しました。

また、すららネットの事業活動が各課題にどのように介在し、どの部分に貢献し得るかを併せて示すことで、同社の社会的インパクトをより立体的に可視化することを目指しました。

専門家による統計分析: データ・サイエンティスト小松正監修

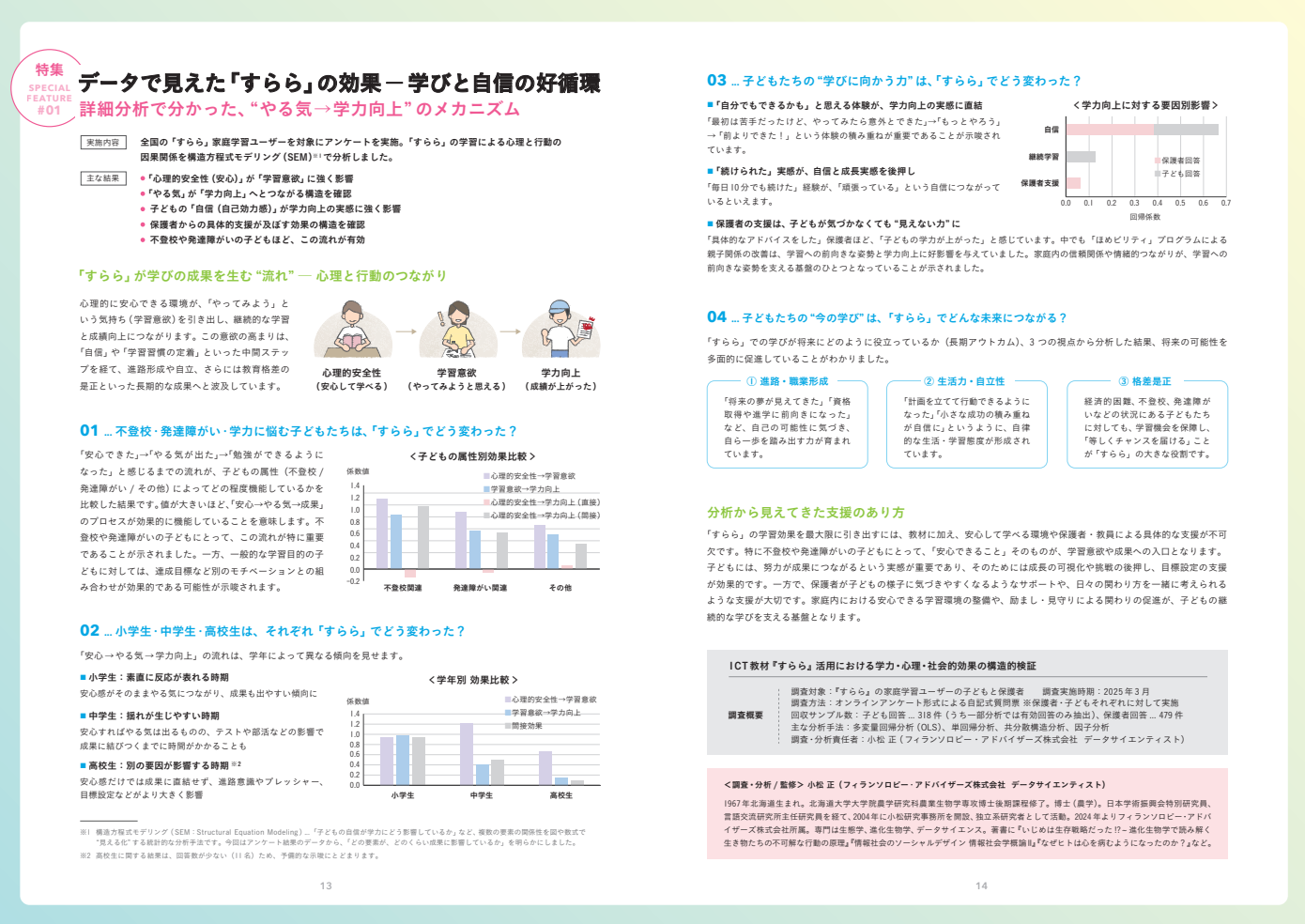

2つ目の新たな取り組みは、弊社のデータサイエンティスト・小松正*による統計分析です。

これまでのレポート(2020年度・2022年度)では簡易なデータ解析にとどまっていましたが、今回、すららネットが目指すインパクトの達成度をより正確に把握するため、データサイエンティストの小松が統計手法を用いたインパクト評価を行いました。

その結果、すららネットの教材が子どもたちの学力向上や長期的な教育成果にどのように寄与しているのかを、統計的に検証することができました。

*小松 正(フィランソロピー・アドバイザーズ株式会社 データサイエンティスト)<調査・分析 / 監修>

1967年北海道生まれ。北海道大学大学院農学研究科農業生物学専攻博士後期課程修了。博士(農学)。日本学術振興会特別研究員、言語交流研究所主任研究員を経て、2004 年に小松研究事務所を開設、独立系研究者として活動。2024 年よりフィランソロピー・アドバイザーズ株式会社所属。専門は生態学、進化生物学、データサイエンス。著書に『いじめは生存戦略だった !? ~ 進化生物学で読み解く生き物たちの不可解な行動の原理』『情報社会のソーシャルデザイン 情報社会学概論II』『なぜヒトは心を病むようになったのか?』など。

専門的な分析で明らかになったこと

統計分析を行う意義は、外部環境の影響を受けにくい「ロバストネス(頑健性)」のある結果を得られる点にあります。そのため、定量データの分析は非常に有効です。今回の専門的な分析によって、以下のような重要な発見がありました。

・自己効力感(自信)の向上が、学力向上の実感につながる。

・保護者の支援が、子どもの学習成果に有意な影響を与える。

・「ほめビリティ」プログラムや「すららコーチ」のサポートが、子どもの学力向上実感に有意に働く。

・心理的安全性が学習意欲を高め、間接的に学力向上に寄与する完全媒介モデルが支持された。(共分散構造分析という手法で、明らかになった)

1.自己効力感と学力向上の関係

回帰分析の結果、子どもの自己効力感が学力向上に関係していることが明らかになりました。すららネットでは、「ほめビリティ」*や「すららコーチ」**による支援を通じて、自己効力感を育んでいます。

*「ほめビリティ」ペアレンティング:臨床心理士監修のもと、褒める子育てで親子の好循環をつくり出す効果的な褒め方のスキルやテクニックを学ぶオンライン講座と、学びの実践を仲間とシェアし、メンターからのフィードバックを受けられるオンラインコミュニティ活動からなる保護者向けのプログラム。

**すららコーチ:オンライン学習教材『すらら』を利用する生徒に対して、学習設計から進捗管理、相談対応、モチベーション維持までを包括的に支援する専任のコーチ。家庭学習を継続できるしくみとして、子どもと保護者を学習面・精神面で支える存在。

2.心理的安全性と学習意欲の関係

共分散構造分析という手法は、複数の要因の背後にある重要な因子を明らかにしていく手法であり、回帰分析よりも複雑なものです。

この共分散構造分析という手法を用いたことで、心理的安全性が学習意欲を高め、それが学力向上に“間接的に”寄与していることが検証されました。

要するに、単に安心感があるだけでは学力向上にはつながらず、重要なのは目標意識や「学ぶ意味」の自覚といった要素と心理的安全性が結びついているということです。こういった意味で、“間接的に”心理的安全性が学力向上に寄与するという結果が得られたことは大きな発見です。

特に不登校や発達障がいなど、特別な支援を必要とする子どもたちにおいては、心理的安全性の確保が学習効果を高めるための前提条件であることも示されました。

<小松正(弊社データ・サイエンティスト)コメント>

学習における「心理的安全性」の重要性は、教育心理学や産業組織論など多分野で注目されてきましたが、本分析によりその効果が統計的にも裏付けられたことは大きな意義があります。また、先端的なデータサイエンス手法――たとえば共分散構造分析や因子分析――が、ICT教材の実証評価においても有効に活用できることが確認されました。ビジネスと学術の融合が、教育分野でも本格化していることを実感しています。今後もエビデンスに基づく教材開発と社会的価値の可視化が進むことを期待しています。

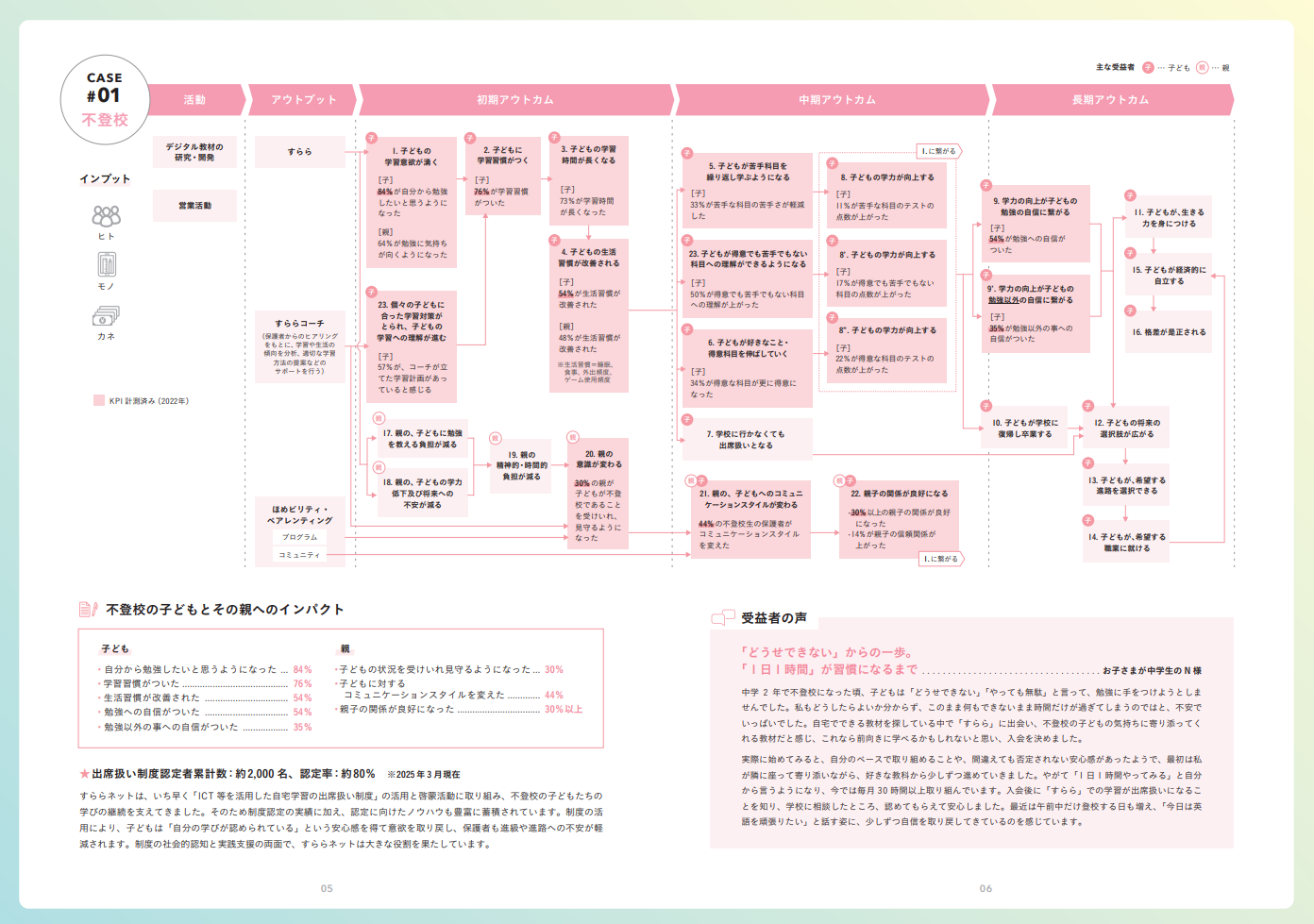

長期的アウトカムに対する検証

すららネットは、非認知能力の育成を非常に重視しています。単なる成績の向上にとどまらず、「やればできる」というマインドセットを育む教材活用によって、子どもたちの内面的な変化を促しています。

これまでのインパクトレポート(2020年度・2022年度)では「子どもが将来社会で活躍する」ために必要な要素をロジックモデルで議論してきましたが、定性的な検討にとどまり、定量的な裏づけは十分ではありませんでした。

しかし今回、小松による監修のもと、定量的な分析が実現しました。輪郭が曖昧だった中長期アウトカムが、データによってさらに明確になり、企業としての戦略や経営判断にも大きな示唆をもたらしました。

(出典:㈱すららネットインパクトマネジメントレポート2024年度版)

長期アウトカムに対する因子分析では、以下の3点において、すららネットの活動が効果を持つことが確認されました。

①進路・職業形成

②生活力・自立性

③格差是正

この結果、すららネットの取り組みは単なる学力支援を超え、将来のキャリア形成や社会的公正にも貢献しており、広範な教育的価値を有することが明らかになりました。

また、長期アウトカムと心理的安全性の関係についても追加調査が行われ、やはり心理的安全性の重要性が改めて確認されました。今後はこの関係について、さらに深い解明が進むことが期待されます。

《すららネットの声》――最新版インパクトレポートに取り組んだ感想。そして、今後への意気込み。

3冊目となる今回は、課題マップの作成や統計的手法による検証など、新たな挑戦を通じて多くの学びを得ることができました。特に、心理的安全性や保護者の支援が学習成果を支える要因であることを統計的に確認できた点は、当社の事業にとって大きな意味を持ちます。

今後はさらに、当社の教材やサービスがなぜ心理的安全性や学習効果を生み出すのかについて科学的なエビデンスを開発し、教育的価値をより明確に示していきたいと考えています。

そして継続的にインパクトレポートを発行することで、投資家や教育現場をはじめとしたステークホルダーとのつながりを深め、社会的使命の達成と事業の成長を両立させてまいります。

TOP